A Few Yards: 彌載映、周育正、何采柔、邱承宏

-

介紹展期2024.05.08 - 08.03開幕2024.05.11(六)4:30 p.m.地點TKG+ Projects 11492 台北市內湖區瑞光路 548 巷 15 號 2F藝術家彌載映、周育正、何采柔、邱承宏

只要有作品的地方,幾乎就存在一種空間單位。所有作品都像佔據我們的目光般停留在腦中,成為一種展覽的尺度。不經意間,展廳內的每次遊走都將是意義的生產,當我們在此感到生機勃勃,那是因為身體與作品之間透過穿行產生了聯繫。本展意圖宣示,「Yard」在數坪方米的空間中將成為象徵,在不同距離、媒材向度間測繪一座又一座的想像庭院。

-

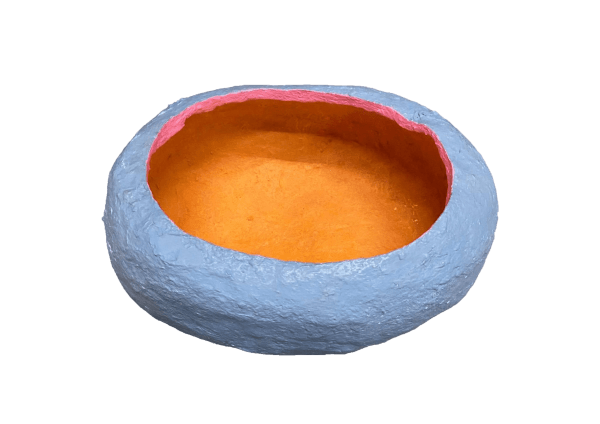

在超過三十年的創作時間,彌載映的圖像始終朝向一種抽象的表徵,長期以來,透過藝術行動的介入、日常空間的重塑,同時融入佛教法門的精神世界與社會實踐,屬熱帶氣候的鮮明色彩皆以顏料、肌理編碼進看似平靜和諧的繪畫、雕塑、裝置和參與式作品中。還有什麼比一句誓言換來一顆“石頭”更適合創造人群的聚集?原為參與式計畫的《Marking Stones》(2022),援引泰國佛寺中的結界石(Bai Sema)——它們界定出神聖的空間,也作為動土前的測量工具,如今轉化成猶如籃子、燈具、凳子造型的彩色紙漿雕塑,在展廳內部結界出可能的想像場域。

冷靜觀察——諸如日常環境中的污染、污漬都能調和進周育正的創作實踐。也許,這些信息可以重新轉譯成藝術語言,菜瓜布與抹布構建出繪畫行為,使「衛生」的概念在周育正的造型語彙下破題為《刷新、犧牲、新衛生、家居、 洗滌、周育正、 顏料、抹布、菜瓜布、畫布、 形象、繪畫集 #4》(2018)。在《電鍍金、流動、土壤、融合、稻米、畸形生長、毒素、關懷、法規》(2019),藝術家將常見於經濟型住宅的鍍鋁鋅板,結合大型米粒雕塑、漸層畫作、仿iOS系統的藍色文件夾、及滑鼠游標排列組合於牆面上。不僅源於環境污染的主題,作品從一連串的詞彙到圖像的轉譯,彷彿展示了當代網絡信息如何將對立的元素生成新意象,同時展開語言命名與視覺空間的複雜關係。

-

-

翻一個模,重塑你的時間——在創作了一系列以校準、計數為基礎的作品中,何采柔的雕塑《Momentum》(2023)翻模出數件深色單寧長褲,展示了可能的站立或坐下、直立又下蹲——它們通過來回的起身動作被連續定格為瞬間。半弧形的動態恰似時鐘上的四個時段、某個時刻的區間,時間重新被身體慣有的基本動作再現,一個日常生活再平凡不過的起身Sit-to-Stand,從數千年來的計時法及翻模技術象徵著生理力學的記憶。關於藝術家是如何探索細微事物的感知邊界,期間她究竟看到什麼,也許可以回到總是倏忽即逝、日復一日的無謂瑣碎。

日月更替,斗轉星移之間,窗景、遺址被表現得如此含蓄,以至於能引發這樣的假設:在邱承宏近年來的雕塑,從物件的材料構成與似重若輕的量體,都在試圖雕刻被掩蓋、荒廢、剎那、忽明忽滅、角落邊邊的世界。就像埋藏於都市地底下的長河緩緩流淌,移除其上的水泥與柏油是為了使河流重現——來自現代水流工程治理術的「Daylighting」,成為浮雕系列《採光》(2021-2024)的借代,將水泥與礦物、補土形成的板塊,陰刻出植物和光跡剪影的柔軟質地。這些灰白氤氳使窗外植物與光景重現於石板上,在目光所及之處投向了五座雕塑風景。

-

-

當破曉時分至夜幕降臨——礦物、木頭、水泥、金屬、紙漿、壓克力顏料、玻璃纖維、鍍鋁鋅板將成為材料,在這裡,展覽如同一天的過程,庭院不再只是物理空間,而是能被測量和重塑的感知場域:身體與作品將在開放和閉合中搖擺;聽見步履跨足牆與牆、光及光的間距;在幽暗角落與門道之間緩緩展開那幾座又幾座的庭院。

-

-

-

-